KORG Gadget チョットワカルになった夏

作曲コンペ GadgetSonic 2025 グランプリを受賞しました✌️

KORG Gadget だけで作ることを条件とした自由度高めの有志イベント。

エントリーされた全作品を丁寧に聴き込み個性も評価対象で、初回参加は定型的な曲構成だったnecobit 曲も毎年やりたい放題が進んでいます。

necobit の #GS2025 エントリー作品はコチラ

この曲を聴き直しながら、イヤホン替えたとか・短いメロディを一本の完結ストーリーにするにはとか・この音色こう使ったとか・このイベントがもたらす価値とか書いていきます。

🎶🎶🎶 曲を👂→ 聴いてみる 🎶🎶🎶

以下文中には、エントリー全作品から necobit の推し曲も引用します。

変なメロディを一本の物語にする

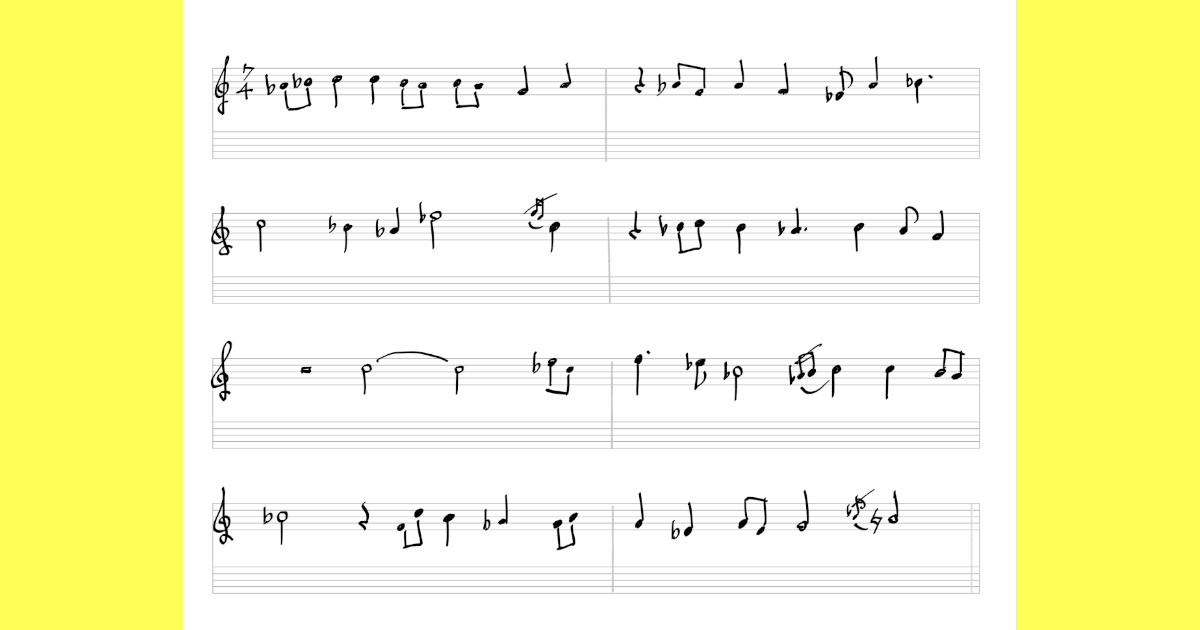

さて作るぞ〜ってまず出てきたのは、曲の後半に3回出てくるこのメロディ。出てきたときは😹どうしろっつーのと思いました。

現実で耳にする一般的な音楽のピッチ(440Hzとかそういうやつ)と、頭の中で鳴る音のピッチが違う!…という人。そんなに珍しくないと思います。necobit 🐱はいつものことです。

このメロディはなぜか、現実ピッチに合わせてから作り進めるのを許してくれず、まずはマスターチューン設定のあるMemphisガジェットで、いつも使うシンセリード音色と似たような音を選び、脳内ピッチと合わせました。

←毎年恒例Berlinガジェットのリード音色 →脳内ピッチに合わせて+2.72したMemphisガジェットのリード音色

”ねこびっと特有”と評をいただくいつもの Berlinガジェットのハイトーンリード音色が活躍する曲は、2022年の大会エントリー曲 2023年の大会エントリー曲 で聞けます。

機械の歌には、もちろんハモリ/コーラス担当もいます。この音色はマスターチューン設定が無いので、この音色は曲中ずっとピッチベンドをちょい上げっぱなし。

いつもはFairbanksガジェットのTalking Beepですが、今回は同ガジェットのIiiChorusで

はい、これでまず最初に思いついたメロディにハモリもついて、現実世界に引っ張り出すことができました。

…けど、このあと全トラック脳内ピッチ合わせで作っても「なんか不思議な曲ですね〜?」にしかならなそう。というわけで、これらのピッチ上げ機械メロは要所だけ登場させる 構成方針🧭決定。

結果、こいつらが出てきた時だけ響きが跳ね上がる効果があり、場面場面の差がつけられたと思います👌

Moai bさん🎶Telescope xxkadotaniさん🎶Recollections Swenzy Kong Yoshさん🎶Teaser Time / Yi Xi みたいな、個性的かつメロディラインがめちゃいい曲作れたらいいんですけど。

で?メインメロディが出てこないところはどうする?そこで思い出したのが…

セリフ無し漫画でやろうとしてたのがあった

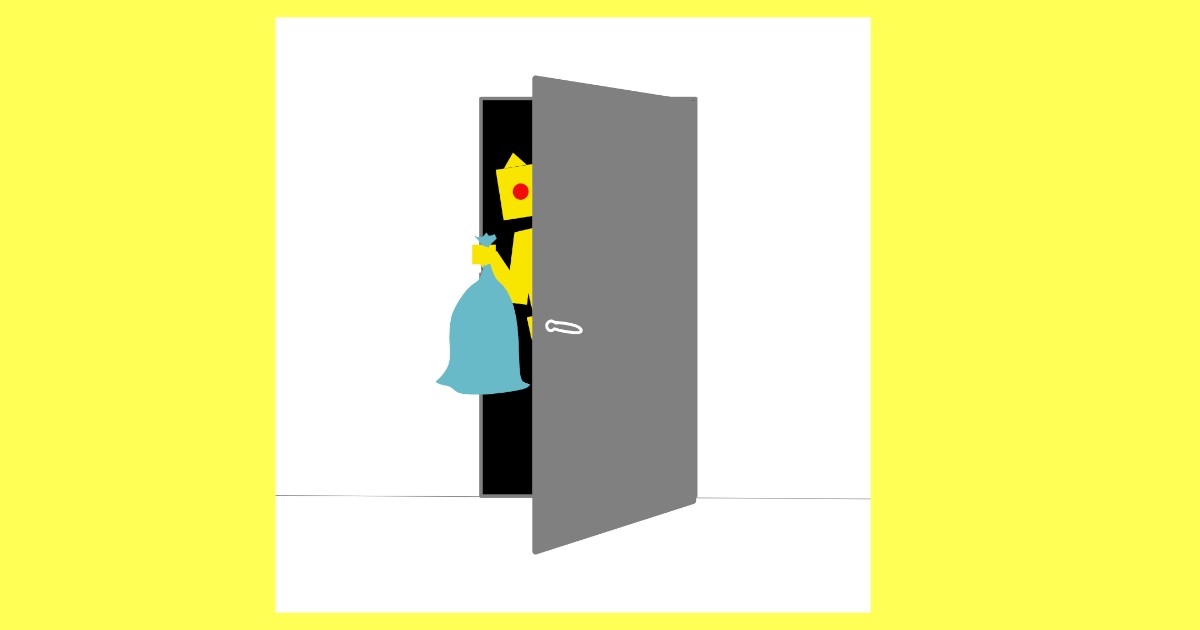

necobit 自宅からゴミ収集所まではキツい坂道のつづら折で、そこをロボットがガシャガシャ歩いてたら面白いな〜💭という妄想が、ショートセリフ無し漫画として脳内で固まりつつありました。

セリフ無しマンガで考えていた時は、ロボットが缶瓶ゴミを収集場所に捨てて帰ってくるだけの話。途中で鳥と交流したり、道端のなにかを見たりして、帰り道の後ろ姿をどんどんどんどん引いていくと巨大な都市の俯瞰になってENDというもの。

でもこれ、絵だけでもの言える画力無いとできないじゃん…で、お蔵に入れたままにしてました。

このストーリーはロボットが決められたことを遂行するだけで大きなドラマも起こりません。ただ、necobit 🐱が「後味が好きなやつ」カテゴリに入れてる作品群と同じ味を持ちます(描ければ)。

後味が好きなやつ

一例を挙げると…

-

The Bicentennial Man / Isaac Asimov

-

The Grand Budapest Hotel / Wesley Anderson

-

愛と幻想のファシズム / 村上龍

-

銀河鉄道の夜 / 宮沢賢治

-

The Last Emperor / Bernardo Bertolucci

-

Symphony No. 6 in D minor, Op. 104 / Jean Sibelius

-

Symphony No 15 in A major, Op. 141 / Dmitri Shostakovich

-

Oban (Todd Terje Remix) / Jaga Jazzist

-

The Lark Ascending / Vaughan Williams

-

心の中の古代 / KENSO

-

I am black gold of the sun / Ambient Jazz Ensemble

-

Murderbot / Martha Wells, Paul Weitz, Chris Weitz

-

薔薇の名前 / Umberto Eco, Jean-Jacques Annaud

-

渡良瀬 / 板橋文夫

-

Chateau En Suede / European Jazz Trio

-

彼女の想いで / 大友克洋, 森本晃司

-

内藤コレクション 写本 — いとも優雅なる中世の小宇宙展 / 国立西洋美術館

-

スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで / 国立西洋美術館

-

Behind the Yashmak / Esbjörn Svensson Trio

これらに necobit🐱が感じる『共通した後味(読後感・余韻ともいう)』と、

キャッチーなスケールのデカさ

FUJIROCK FESTIVAL 2025 ライブ配信を観ました(EZRA COLLECTIVE, JAKE SHIMABUKURO BAND, MARCIN, RED HOT CHILLI PIPERS, GALACTICFeaturing Jelly Joseph, サンボマスター, VULFPECK めちゃ良かった〜😻)。

野外ライブは、現地の景色や雰囲気が、曲の内容とは直接関係してないのに音楽とパフォーマンスを押し上げるマジックにもなり、さらにそれが、観客の入り込みやすさにも繋がっている(夕暮れよりちょっと前の時間帯は格別ですよね〜😻)。

そうかそうか…キャッチーさってそういうことでも作れるのか…フジロック面白かったな〜😻と思いながら作ってたら

でっらろーざ Weekly garbage disposal ROBOT’s VISION 冒頭〜2分あたりまでの KORG Gadget 3 スクリーンショット。上から下へ曲の時間が進みます。「-」は間をとるための空白小節。

冒頭ロボコーラス→7/4拍子インダストリアル風→8/4拍子ストリングスリフ(反復ないけど)→同じコード進行でいきなりベースソロ…🤪AメロBメロなにそれ展開。もちろん闇雲にそうしたわけではなく、

時間経過と視点

セリフ無しマンガバージョンの時から決まっていたロボットが起動し扉を開けて外へ出る ストーリーの始まりです。人間的な生活感を出すと曲がこぢんまりしそうだったので、家庭のお手伝いロボではなく業務ロボに変更し、玄関ドアではなくクソデカシャッター音を入れました。

Penguin Robotさん🎶Botanical Garden のような、小さな小さな世界の大きな蠢きもできたらなー。

ロボットが「業務」になったら「勤務時間」の発想が生まれ、マンガでは朝の5分程度でしかなかった作中経過時間は🌅夜明けから昼🏙️そして🌆日没すこし後の夜まで🌃になりました。

曲調(ジャンル的な)を次々変えることで時間や場面の推移を作っていくのは necobit の過去作でもやってます。今回はさらにブレてはいけないポイント、時間『軸』は一本であること・時間の流れは一方向であること・視点は一人称であること も設けました。

具体的にどうしたかというと、

-

キーとスケールを変えない(けど外し音もわりと使う)

-

曲調(=時間や場所)が変わるところで伸ばしている音が同じ

-

終盤へ向けてどんどんテンポを落としていく

また、日没から先は、コード進行やフレーズを極力動かさず展開しないようにしました。なぜならこのロボットは業務終了後シャットダウンされる他になく、自由度が極端に下がるからです。

大事なことなので2回か3回言う

これまでは、走馬灯のようだとご感想をいただくことが多かった necobit 曲、今回はそうだと狙いとズレてしまいます。ひとつの場面はA→A'的な繰り返しバリエーション形態を基本に。

この曲で最も重要な機械の歌メロディは3回繰り返し、1回ごとに時間帯が進み空気感サイズを大きくし🏙️🌇日没へ近づいていきます。1回目はロボットらしいチャカポコ、2回目・3回目はできるだけキャッチーに入り込みやすくし、夕焼けを没入感のピークとしています(どうでしょう?)。

でっらろーざ Weekly garbage disposal ROBOT’s VISION メインメロディとそのコード

楽譜は2回目と3回目のバンド風味的な部分のコードを書き記したものです。このメロディにこういうコード進行をつけられたのは個人的な収穫✌️

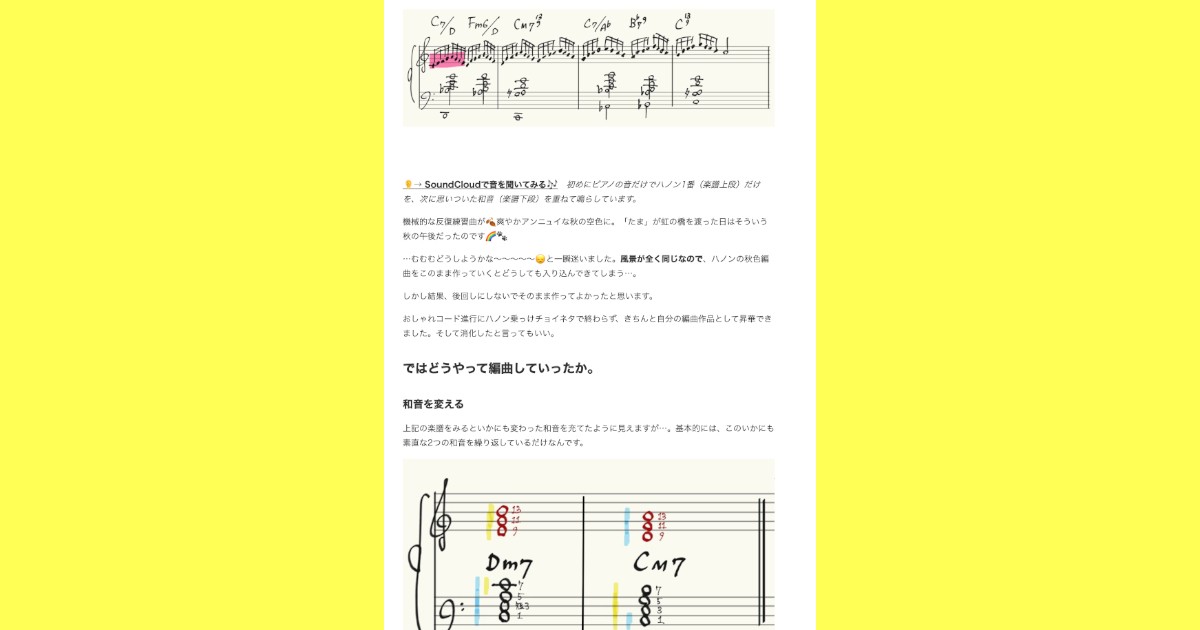

necobit 🐱のコード付け特徴に関しては、過去記事でまとめたことがありますので併せてどうぞ👇

necobit 必殺ひっくり返せば皆同じコード付け方法は→過去記事で読めます

便利だったガジェットとサーチ機能

メインメロディのコード進行ができたのは、オルガン音色のおかげも。Alexandriaガジェットのsunday chapelで、これイントロのパイプオルガンなんですが、ビブラートやロータリースピーカー設定をONにするとあっさり後半のロックバンド風味オルガンになりました。

←イントロのパイプオルガン部分(時々ノイズ混じり効果をつけるためdriveを上げています) →後半のロックオルガン部分

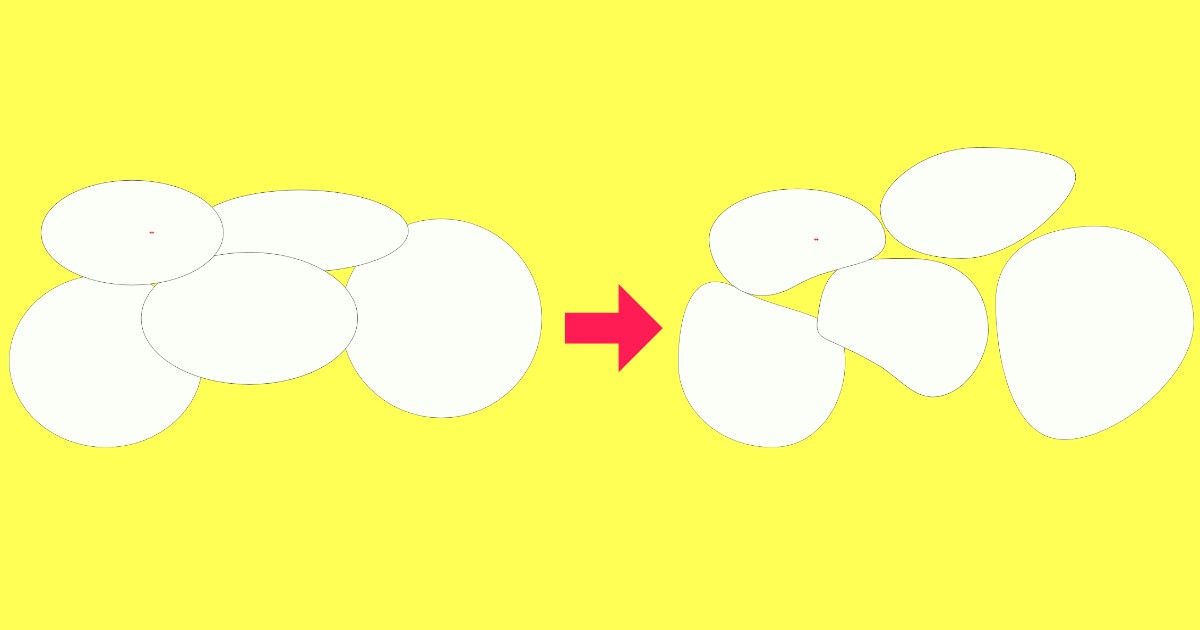

他にも1つの音色で2度オイシイだったのは、Salzburg ガジェット。生ピアノ音色です。ダンパーペダルやリリースなど響き要素の設定を切って、ものすごくデュレーション(ひとつの音の長さ)を短くすると、ブツッとしたノイズ音になります。冒頭と最後のスイッチはこの音です。

Salzburgガジェット画面。赤丸部分がものすごく短く入れてノイズ音にしたところ。青丸部分がダンパーとリリース設定ツマミ。高音域では金属音みたいになったり、デュレーション短いのにペダル踏みっぱなしにすると鳴り続けるノイズ(うるさい)になったりいろいろできます。

もちろん設定を普通にもどせばすぐにきれいなピアノとして使えます。便利〜。

そしてMadridガジェットのThroat Bass。ベースです。バンド的なベースの音なのに、最初からTalking modulationエフェクトがかかっている👀

Madridガジェット画面。Talking modulationツマミ位置次第では、MOTHER2のゲップーそっくりな音がします。おええええ

ツマミ回してみたら案の定、ふたつのツマミ次第でばいんばいんスラップっぽい音が鳴る。盛り上げたいところにツマミ回すだけでカッコよくなった便利!

necobit は音色に引っ張られて発想が湧くことも多く、当たる音色が見つかるととても捗ります。

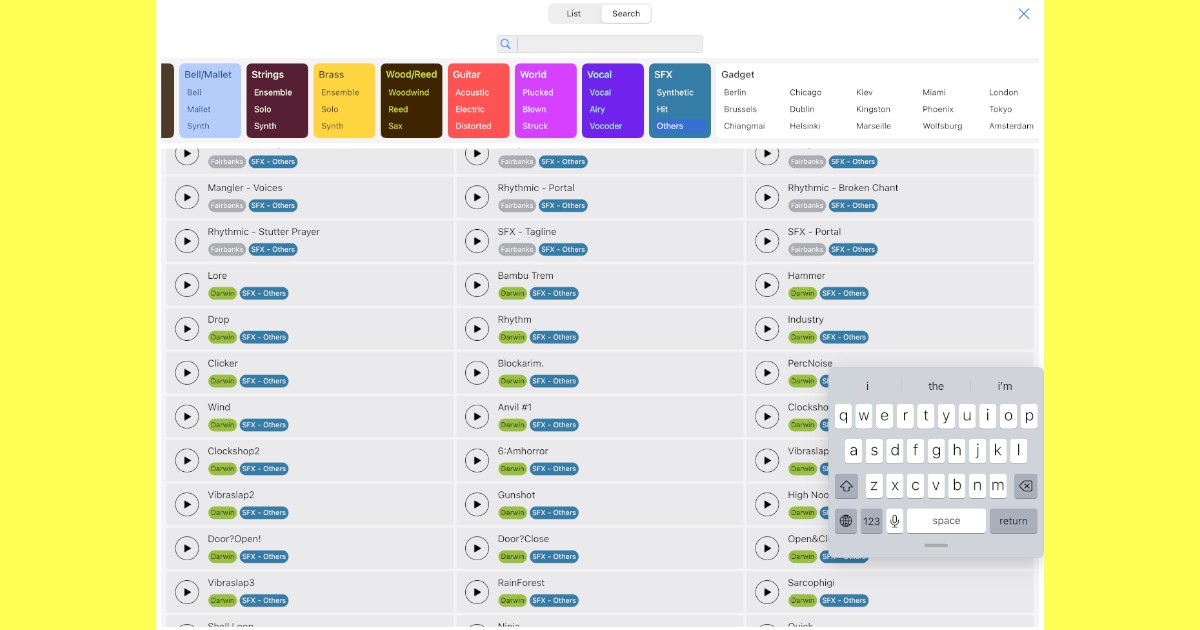

KORG Gadget は、バージョン 3 から超便利なサーチ機能がつきました。カテゴリサーチ・キーワードサーチはもちろん、ガジェットごとの一覧リストも音色試聴がサクサクできます(ガジェット開いてひとつずつ選んで聞くよりも)。

KORG Gadget 3 iPad版 音色サーチ画面。なんと購入していない音色の試聴もできる💸💸💸

今回の曲は、効果音音色・ヒット音色・ノイズ音色を多数使いました。おかげでトラック数は50です。イメージに合うものを探し当てやすくマジで助かった!!!!

それと、いちばん買ってよかったと思ったガジェットはLexington😻後半の観客コーラスっぽい音・そのすぐあとのシンセリードソロで使っています。いじれるパラメータが多過ぎてまだ扱いきれないけど、他よりなんか斜め上に飛び抜けてる感じの響きがたまらんです。

イヤホン替えたら結果でた

と言っても過言ではない…今までできなかったミキシング(の基本)ができるようになりました。いつからあるのかどの製品についてきたのかも覚えてないApple付属品イヤホンから、オーディオテクニカATH-E50へ。

各音を積み上がった大福のように捉えることができ、EQで風通しをよくするとかコンプレッサーで前に出すとか本当に基本の基本、どこをどれくらいいじればいいか分かるようになりました。耳悪いから(実際悪い)と思ってたんですけどイヤンホホかい…。早く替えればヨカッタ…。

サンプリング音源のストリングスをキビキビ鳴らせたのが収穫です✌️

つーても、皆さんの作品を聞いてから自分のを聞いた第一印象は🐱💭なんかモヤモヤしてんな…がんばろ。

これくらい出すとこ出せるようになりたいなと思うカッコヨスギ作品は👉 Yakumoさん🎶Stockholm Syndrome Nemさん🎶OblivioN BROKEN MIDIさん🎶Tangible Horn

ガジェソニがもたらすこと

運営のおひとりショーンさんの言、まさにこれ。

1️⃣普段聴かれない層の方に作品を聴いてもらえる‼️

2️⃣KORGGadget作家の作品レベルや技を肌で感じることができる

3️⃣他の作家の方と交流や情報交換の機会、繋がれる

優勝入賞の有無に関わらず、3つの重要賞品の獲得お忘れずに🎁

#GS2025

#KORGGadget

エントリー作品は応募期間中から一般公開され誰でも聴くことができます。へこんだり新しい刺激を受けたりしながら自分のを作る。エントリー期間は8月の約3週間あり、曲数制限は無し(!)

共作があったり👉spyrographさん🎶半額ファイター、連作があったり👉斧月fugetsuさん🎶四元:地_JOKER,四元:水_INDIGO,四元:風_MONSOON,四元:炎_GENERATOR、二面性を垣間見せたり👉Sean Winterさん🎶SONIC GATE,Metal Witch、画面上にしかなかったガジェットを自作してしまったり👉space feverさん🎶DO It your ACID …

ジャンルや作風だけでなく、音楽を作るアプローチも千差万別。

GadgetSonic 2025は、株式会社コルグ、株式会社ディチューン、ならびにすべての権利所有者とは無関係の、非公式・非営利なユーザー草の根イベントです。

だそうなのですが、第8回!necobit は参戦5回目です。KORG Gadget という同じ道具で、個性豊かな作品が毎年わんさか出てくるどころか、年々みなさん作風の幅が広がっています。今後も楽しみです😻

ちなみに GS2025エントリー曲で最も necobit にダイレクトしたのは👉 potatomahawk(ぽてまほ)さん🎶Star Seeker でした。

タイトルの意味は曲の最後の最後にある*ネタバレあり

ありがたいことにグランプリ選評では、このようにいただきました。

全体的にプログレッシブな構成になっている楽曲構成面は、本作で表現されているストーリー性を感じさせる要因の一つ

曲だけで十分作者の創造したストーリーが語られており、受け手にしっかり伝わるような仕掛けが散りばめられている。

やったー🙌伝わってる!

ただタイトルの意味は、なんで『でっらろーざ』なのかは、元ネタを知らないと結びつかないかもしれない。

🌹でっらろーざ=della Rosa。ウンベルト・エーコの長編小説『薔薇の名前』の原題 Il Nome della Rosa から取ったものです。映画版もあり、雰囲気がほぼ同じなのでそっちから入るのもオススメです。謎解きをじっくり楽しみたい方は原作からどうぞ。

ロボットやコンピューターは不具合でもなければ記録はいつでも鮮明で忘れることもありません(最新科学ではそうとも限らないでしょうが)。ロボットに記録された出来事の中にロボットにとって特別なものがあったとしたら他の記録とどう違って捉えられているのか…(ファンタジーです)。

あったとしても(なかったとしても)膨大な記録の中の過去は記録でしか無くそのものはもうない。どれだけ記録が鮮明でも。過去はそのものではない。でも残る。

人間の記憶なら薄れていく儚さが救いになることもあるけど、ロボットではどうなんだろう…💭答えは necobit の中にもありませんが、そうやってこの音楽はできました。

stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. 過ぎにし薔薇はただ名前のみ、虚しきその名が今に残れり

それでは、次回のねこびっと通信をおたのしみに!

✉️ ご意見・ご質問を necobit に送る✉️

-

匿名で送りたい方はコチラ👇

-

X(旧ツイッター)で送りたい方はコチラ👇

-

メールで送りたい方はコチラ👇

***

すでに登録済みの方は こちら